О китайском языке для «чайников»: топ-5 интересных фактов

В 2010 г. по инициативе Департамента общественной информации ООН в мировом календаре появилось шесть новых памятных дат. В честь каждого из шести «официальных языков ООН»: русского, арабского, английского, испанского, французского и китайского был, - учрежден особый день.

Сегодня, 20 апреля, отмечается День китайского языка в Организации Объединенных Наций. Постоянный автор портала «ПОИСК» востоковед и блогер Елизавета Вайнберг познакомит вас с интересными фактами об этом языке и развенчает некоторые мифы о нем.

Факт №1. Китайским иероглифам нет 5000 лет

Однако доказано, что китайская иероглифическая письменность существует уже несколько тысячелетий и по праву претендует на звание старейшего среди других до сих пор бытующих способов письма.

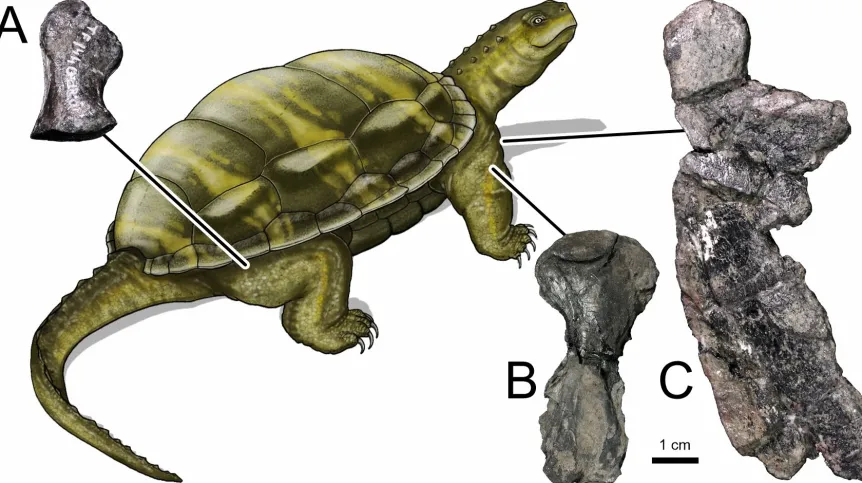

На данный момент самыми древними из научно подтвержденных и неоспариваемых примеров употребления китайских иероглифов являются гадательные тексты на черепашьих панцирях под названием цзягувэнь. Наиболее ранние такие тексты относятся ко второй половине существования древнекитайского государства Шан (оно же Инь, или Шан-Инь), т. е. к XIV–XI векам до н. э. Нетрудно подсчитать, что в этом случае китайские иероглифы были оформлены около 3100-3500 лет назад.

А вот если брать в расчет «народную память» китайцев, то тогда изобретателем китайской письменности выступает легендарный Цан Цзе. Этого ученого мудреца традиционно изображают с 4 глазами, подчеркивая тем самым его несравненную прозорливость. Согласно легендам, он жил в III тысячелетии до н. э. (как раз 5000 лет назад!) и служил придворным историографом у не менее легендарного императора Хуан-ди, известного также как Желтый император. Правда, в письменном виде история о Цан Цзе впервые встречается в трактате "Сюнь-цзы", датируемом III веком до н. э.

Так почему же в таком случае китайцы нередко всерьез говорят о более раннем происхождении собственной письменности? Откуда берется возраст в 5000 лет, а то и больше? Все дело в том, что некоторые китайские ученые добавляют к истории иероглифов и пиктограммы разных неолитических культур, бытовавших на китайской территории.

Наиболее часто подобное происходит с «символами из Цзяху», принадлежащими археологической культуре Пэйлиган (приблизительно 7000–4900 годы до н. э.). Многие из этих символов внешне действительно напоминают знаки китайской иероглифики. Но несмотря на это, нужно учитывать, что внешнее сходство знаков – скорее случайность, создающая обманчивое впечатление исторического родства. На деле же между использованием двух письменных систем существует большой временной зазор и отсутствуют свидетельства о промежуточных ступенях развития и превращения «символов из Цзяху» в китайские иероглифы.

Но есть и еще один интересный вопрос: «Почему для китайцев так важно, чтобы иероглифам было не 3500, а 5000 лет или даже больше?» Ответ на него кроется в конфуцианском мировоззрении, согласно которому общественное положение человека во многом связано с его возрастом. Это представление масштабируется и на целые народы. «Удревняя» свою письменность, китайцы соревнуются с первейшими письменными культурами человечества – шумерской клинописью и древнеегипетской иероглификой, появившимися около 5000 лет назад, в 3500-3000-е годы до н. э., что в их понимании должно придать Китаю особый статус среди современных стран.

Факт №2. Всех иероглифов не знает ни один китаец

Физически это и в самом деле вряд ли возможно, ведь самая обширная база иероглифов, составленная компанией «Гоань» в 1999 году, содержит более 90 000 знаков. Однако надо учитывать, что в нее входят не только современные иероглифы, но и традиционные, и древние.

В первую очередь надо учесть, что за иероглифами стоят не только звуки, но и понятия. Необходимо принять во внимание различия быта народностей Китая: особые предметы быта, кулинарные блюда и т.д. могут обозначаться отдельными специальными иероглифами. Учитывать следует также историю и естественную эволюцию языка, а также использование иероглифов соседями китайцев. С учетом всех этих факторов многочисленность иероглифов, включенных в базу, удивляет уже несколько меньше.

Особенно любопытно то, что в современном языке хождение имеют около 10 000 иероглифов, и всеми ими среднестатистические китайцы также не владеют. В школах КНР изучаются 3500 наиболее распространенных иероглифов, люди же с высшим образованием в среднем знают 5000–7000 иероглифов, в зависимости от направления обучения. За числом знаков, известных конкретному китайцу, кроется широта его словарного запаса и понятийного аппарата.

А теперь давайте спросим самих себя: знаю ли я все слова и понятия, бытующие и бытовавшие в русском языке? Проверить себя очень просто: попробуйте открыть любой толковый или орфографический словарь русского языка и постарайтесь объяснить самостоятельно и верно написать все имеющиеся в нем слова. Вряд ли найдется много людей, которые справятся с таким заданием.

Факт №3. Самый сложный иероглиф принадлежит не китайскому языку

По крайней мере, если брать в расчет именно современные азиатские языки. И тому есть сразу несколько причин.

В первой половине и середине XX в. сначала правительством Китайской республики, а затем, с 1949 года, и правительством КНР проводилась активная политика по реформированию китайского языка: унификации его норм и упрощению его письменности. Число общеупотребимых иероглифов и число черт, из которых состоит каждый отдельный знак, сокращали искусственно, дабы сделать грамоту более доступной для изучения широкими массами населения, а сам процесс письма – более скоростным.

Кроме того, китайскую письменность на разных исторических этапах также использовали и народы соседних государств. Хоть во Вьетнаме и КНДР уже полностью, а в Южной Корее почти полностью отказались от иероглифики, в Японии китайские иероглифы продолжают использоваться совместно с двумя японскими азбуками – хираганой и катаканой. Причем японское правительство со второй половины XIX по середину XX века также несколько раз реформировало общеязыковые и письменные нормы, где-то упрощая, а где-то, наоборот, снова усложняя иероглифы по своему усмотрению. Таким образом, многие изначально одинаковые знаки на сегодняшний день имеют в китайском и японском языках совершенно разные начертания, не говоря уже о том, что и до реформ иероглифы в Китае и Японии уже успели серьезно разойтись в силу многих причин, и в первую очередь по причине оригинальной длительной истории использования иероглифов японцами.

Вот так и получилось, что активно упрощавшие собственные письменные знаки китайцы в итоге проиграли японцам «битву» за самый витиеватый иероглиф. Таковым ныне считается японский знак, никогда не существовавший у китайцев и имеющий значение «вид дракона в полете» или «дракон, летающий в облаках» и два варианта начертания – оба по 84 черты.

Он настолько сложный и редкий, что даже на компьютере нет технической возможности его напечатать, однако по версиям двух японских словарей: «Практического словаря фамилий» (1964 г.) и «Словаря трудночитаемых фамилий» (1977 г.) он существует, и это – фамилия или даже несколько фамилий, звучащие как Отодо, Дайто или Тайто.

В китайском же языке самым сложным иероглифом считается «бян», используемый в названии традиционной лапши бянбян китайской провинции Шэньси. В традиционном варианте он имеет 58 черт, а в упрощенном – 42. С 2020 года оба варианта доступны для электронного набора. В целом происхождение иероглифа «бян» до конца не выяснено. Встречается даже версия о том, что раньше такого иероглифа вовсе не было и его появление – оригинальная и удачная маркетинговая фишка.

Факт №4. Китайский язык очень многолик

Это правда, даже если говорить не только о знаках китайской письменности, но и о звучании и правилах записи китайского языка.

Китайский язык выделяется невероятным диалектическим богатством, проистекающим из этнического разнообразия Китая, а также его пространственно-географических реалий. Непосредственное число существующих на сегодняшний день диалектов варьируется в районе 200, но зачастую отдельные диалекты объединяют по принципу близости друг к другу в 10 или 7 основных диалектных групп.

Носители диалектов из разных групп могут совсем не понимать друг друга на слух. Фонетико-лексико-грамматические различия у многих диалектов настолько велики, что роднит их только иероглифическая письменность. Поэтому некоторые лингвисты говорят о том, что мы, по сути, имеем дело с наличием не одного, а нескольких разных китайских языков, каждый из которых к тому же подразделяется на диалекты.

Спасает дело, конечно, государственная норма и централизированная система образования. Официальным языком КНР как с точки зрения устных, так и с точки зрения письменных стандартов является путунхуа, практически равный пекинскому диалекту и принадлежащий северной диалектической ветви.

Официальным фонетическим алфавитом и системой транскрипции, признанной сделать изучение китайских иероглифов и их стандартизированного произношения более удобным, является пиньинь, базирующаяся на латинских знаках с добавлениями и уникальными правилами чтения.

Помимо огромного числа диалектов и вариабельности иероглифов исторически китайский язык также различался на письме по правилам записи.

Наиболее употребимым письменным литературным языком большую часть китайской истории являлся вэньянь. Именно его имеют в виду, когда говорят «классический китайский язык», «традиционный китайский язык». Именно на нем написаны все великие труды китайской философии, включая основополагающие тексты конфуцианского и даосского канонов. Он существовал с V века до н. э. до начала XX века и был основан на восточных диалектах.

Еще одним важным письменным языком являлся байхуа. Он появился в XIII веке и основывался на северных диалектах. На байхуа были написаны самые известные классические китайские романы – «Путешествие на Запад» и «Сон в красном тереме», и именно байхуа лег в основу современной официальной языковой нормы путунхуа.

Помимо правил письменного изъяснения, начертания самих знаков и их числа с течением времени менялись и смысловые значения, закрепленные за иероглифами.

Учитывая все это, можно уверенно сказать, что распространенное в массмедиа утверждение о том, что любой китаец, благодаря длительному бытованию китайской иероглифической письменности, с легкостью уловит суть неадаптированного многовекового китайского текста – лишь популярный миф, и ничего больше.

Факт №5. У китайского языка сравнительно несложная, но специфичная грамматика

То, что китайский невероятно сложен для изучения – еще один миф. Да, если углубляться в историю китайского языка, все выглядит сложно. Да, если думать о числе диалектов китайского языка, все усложняется еще больше. Однако все эти сложности не имеют никакого отношения к тому, что необходимо изучить иностранцам для нормального общения с китайцами.

Как уже было сказано, в КНР есть только одна официальная норма устного и письменного китайского языка – это путунхуа. Если вы владеете путунхуа, вас поймут в любой части Китая. При этом у путунхуа относительно несложная, хотя и специфичная грамматика. У него нет времен в привычном для нас смысле, отсутствуют признаки частей речи, родов тоже нет. Глаголы не спрягаются, существительные не склоняются. Все держится на четком порядке слов в предложении, многочисленных служебных словах и распространенных фразеологизмах. То есть как таковых грамматических правил в китайском языке не так уж и много – по крайней мере, значительно меньше, чем в русском. Корейский и японский языки также намного сложнее китайского с грамматической точки зрения.

И, завершая наш рассказ об одном из самых интересных в мире языков, порекомендуем всем, кто подумывает об изучении китайского языка, но сомневается в собственных силах, прочесть книгу Елены Макк «Китайский язык: точки опоры». А также выучить стихи Эдуарда Асадова:

«В любых делах при максимуме сложностей

Подход к проблеме все-таки один:

Желанье — это множество возможностей,

А нежеланье — множество причин».

Дерзайте и ничего не бойтесь!

Автор текста Елизавета Вайнберг, лауреат Всероссийского конкурса блогеров "ТопБЛОГ" в номинации "Наука и образование", востоковед-международник, основатель проекта "Сосновый утес — Все о Восточной Азии".

Изображение на обложке: Freepik

Типы темпераментов: характеристика и влияние на жизнь

Сегодня, когда рынок труда требует гибкости, а личные границы — осознанности, все больше людей стремятся понять, как устроена их психика. В этом контексте классическая концепция темпераментов вновь вызывает интерес как у психологов, так и тех, кто просто хочет разобраться в себе. В этой статье мы расскажем о теории темпераментов, прошедшую путь от древности до современной науки.

Что такое темперамент и почему он важен?

Темперамент — это набор психофизиологических свойств человека, который предполагает зависимость между его врожденными физиологическими особенностями и поведением, личностными чертами.

В обыденном словоупотреблении «темперамент» зачастую выступает синонимом излишне эмоционального, несдержанного и чувствительного нрава или характера человека вообще. Между тем в научном контексте эти два понятия, скорее, противопоставляются. Под «характером» подразумевают индивидуальные поведенческие особенности человека, которые формируются случайным образом в течение жизни. Понятие «темперамент», напротив, предполагает, что существуют определенные конфигурации личностных свойств — т.е. типы темперамента, и каждого человека можно подвести под один из этих типов. И главное, темперамент, в отличие от характера, указывает на зависимость между личностными чертами человека и его врожденными физиологическими особенностями.

Мировое научное сообщество разделилось во мнениях относительно теории темпераментов. Одни продолжают исследования в этой области, но есть и те, кто считают эту идею устаревшей и ненаучной. Тем не менее, если она действительно имеет под собой основания, то знание, к какому типу относится человек, может стать весьма полезным в личностном или профессиональном плане. К примеру, мы можем лучше понимать свои сильные и слабые стороны или выбрать профессию, наиболее соответствующую нашему темпераменту, или выработать подходящий способ владения своими эмоциями.

Классификация темпераментов может быть полезна и в психиатрической практике: «Встречаются пациенты, у которых одни и те же симптомы, проявляющиеся с одинаковой интенсивностью, и мы назначаем им одни и те же медикаменты, в одних и тех же дозах. Но результат — разный. Если мы проанализируем эти вариации и маркируем их [т.е. классифицируем различные виды реакций, подведя их под тот или иной тип темперамента], возможно, мы сможем повысить эффективность терапии» — говорит доктор психологических наук и практикующий психиатр Ирина Трофимова из Университета Мак-Мастер, (г. Гамильтон, Канада).

История изучения темпераментов: от Гиппократа до Павлова

История изучения темперамента прошла длительный путь развития от древних умозрительных теорий до современных научных концепций. Концепция четырех типов темперамента, которая обрела сегодня столь широкую известность, в действительности была лишь одной из множества различных вариантов классификаций, существовавших в древности. Ее основоположником считается древнегреческий медик Гиппократ, живший в V-IV вв. до нашей эры, который связал особенности поведения человека с преобладанием одной из четырех жидкостей в организме:

- преобладание крови соответствует сангвинистическому темпераменту (sangvis — кровь);

- жидкость, выделяемая легкими, — флегматическому (φλέγμα — слизь, мокрота);

- жидкость, выделяемая желчным пузырем, — холерическому (χολή — желтая желчь);

- а жидкость, выделяемая печенью — меланхолическому (μέλαινα χολή — черная желчь).

Четырехчастная классификация удачно соотносилась с античным учением о четырех стихиях, из которых состоит материальный мир: огонь, воздух, земля, вода. По аналогии с этим представлением сложилась и идея о четырех жидкостях в составе человеческого организма, гармоничное соотношение которых служит залогом здоровья.

Теория Гиппократа получила широкое распространение благодаря древнеримскому ученому и медику Галену, который жил на шесть веков позднее своего греческого предшественника. Тексты Галена, включая учение о темпераментах, пользовались огромным авторитетом в Европе вплоть до Нового времени. Хотя с современных позиций гуморальная теория (прим.ред: от латинского «humor» — жидкость) выглядит наивной, предложенные ею психологические портреты типов сохраняют свою актуальность до сих пор.

Значительный прорыв в понимании природы темперамента совершил в начале XX века знаменитый российский физиолог Иван Петрович Павлов, связавший типы темперамента со свойствами нервной системы. Он выделил в качестве ключевых параметров возбуждение и торможение нервных процессов, и в зависимости от их интенсивности и уравновешенности Павлов выделил четыре типа высшей нервной деятельности, соответствующих классическим темпераментам:

- сильный неуравновешенный — с сильной возбудимостью и более слабым торможением (холерик);

- сильный уравновешенный подвижный — с сильной возбудимостью и торможением и достаточно быстрым переключением этих процессов (сангвиник);

- сильный уравновешенный инертный — процессы возбуждения и торможения также интенсивны, но плохо переключаются с одного на другой (флегматик);

- слабый — со слабо выраженными процессами возбуждения и торможения (меланхолик).

Современные теории темперамента и исследования о смешанных типах

Современные теории темперамента во многом основываются на идеях академика Ивана Павлова.

Немецко-британский психолог Ганс Айзенк в середине ХХ века дополнил павловскую модель, введя новые параметры:

- психотизм — отражает склонность к агрессии и импульсивности;

- экстраверсия — общительность и активность;

- нейротизм — эмоциональная неустойчивость и тревожность.

А английский исследователь Джеффри Грей предложил теорию, связывающую темперамент с двумя структурами мозга, отвечающими за чувствительность к наказанию и вознаграждению.

Особое место среди современных теорий занимает пятифакторная модель личности, которая рассматривает темперамент через призму пяти основных черт: нейротизма, экстраверсии, открытости опыту, доброжелательности и сознательности.

Современные подходы рассматривают темперамент как самоорганизующуюся систему, способную к пластичности на протяжении жизни. Чистые типы практически не встречаются — большинство людей имеют уникальные профили, которые изменяются под влиянием биологических и социальных факторов. Наиболее адекватной моделью, описывающей темперамент, в этом смысле будет континуум, а не дискретные, статичные категории.

Классификация темпераментов: четыре классических типа

- Холерик. Холерическому типу свойственны целеустремленность и амбициозность. Люди с таким темпераментом испытывают потребность в том, чтобы ставить перед собой непростые задачи и добиваться успеха в их решении. Но помимо ярко выраженных лидерских качеств им присущи не самые приятные черты, проявляющиеся в общении. С другими людьми они бывают деспотичны, агрессивны и нетерпеливы: при малейшем неудовольствии холерики испытывают сильное раздражение, которое они не стесняется выражать. При этом они могут легко переносить одиночество и не особенно нуждаются в коммуникации.

- Сангвиник. Отличается импульсивностью, которая зачастую проявляется в неорганизованном и спонтанном образе действий. Вместе с тем люди с сангвинистическим темпераментом очень легки на подъем, оптимистичны, общительны, легко сходятся с новыми людьми и стремятся создавать вокруг себя широкий круг знакомых. Их подвижность и энергичность проявляются не столь резко и агрессивно, как у холерика. Сангвиникам эти качества позволяют быстро адаптироваться в новой обстановке, легко ориентироваться в неожиданных ситуациях.

- Флегматик. В известной мере этот тип представляет собой противоположность холерического типа. Флегматики предпочитают организовывать свою жизнь в более спокойном и размеренном ритме, ценят комфорт, при этом склонны довольствоваться тем, что имеют. Пассивность и уравновешенность, свойственные флегматику, также проявляется в общении: они отличаются гибкостью, дипломатичностью и стремятся подстраиваться под других.

- Меланхолик. Если рассматривать четыре типа темпераментов как две пары противоположностей, то меланхолик будет «антиподом» сангвиника. Тогда как последний разделяет легкий, оптимистичный взгляд на мир, то человек с меланхолическим темпераментом — своего рода «страдалец», жизнь представляется ему чередой тягостных препятствий. Вместе с тем тревожное восприятие, свойственное меланхолику, зачастую воспитывает в нем такие положительные черты, как вдумчивость, внимательность к деталям, организованность и перфекционизм.

Как определить свой темперамент? Тесты и методики диагностики

Различные психологические школы предлагали свои методы определения темперамента. Среди наиболее известных методик — личностный опросник Ганса Айзенка, «Формула темперамента» А. Белова, «Павловский опросник» Яна Стреляу и более современные опросники структуры темперамента. Каждому из этих тестов соответствует своя теоретическая база и определенная сфера применения.

- Личностный опросник Айзенка: EPI (1964) и EPQ (1975)

Ганс Айзенк разработал свою модель темперамента, опираясь на трехфакторную теорию личности, включающую: психотизм, экстраверсию-интроверсию и нейротизм. Первоначально EPI (Eysenck Personality Inventory) измерял только экстраверсию и нейротизм, а в EPQ (Eysenck Personality Questionnaire) был добавлен психотизм. Опросник широко применялся в дифференциальной психологии и клинических исследованиях. Современные исследователи считают его устаревшим, но все же признают его важность и влияние.

- «Формула темперамента» А. Белова (1971)

Эта методика основана на павловской теории типов высшей нервной деятельности (сила, уравновешенность, подвижность нервных процессов). Белов предложил опросник, определяющий четыре классических темперамента: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Результат теста показывает, какой процент свойств, присущих каждому темпераменту, присутствует в характере респондента. Например, вы можете быть на 80% холериком, на 80% сангвиником, на 40% флегматиком и на 17% меланхоликом. Хотя научная ценность «Формулы темперамента», с ее субъективными формулировками вопросов и слабой эмпирической базой, вызывает сомнения, в наши дни этот текст встречается в популярной психологии.

- Павловский опросник темперамента (1999)

Польский психолог Ян Стреляу во многом основывался на идеях Павлова, но сместил акцент на регулятивную теорию темперамента, опираясь на такие характеристики нервной системы, как возбудимость, торможение и подвижность. Тест включает в себя 134 вопроса, поделенных на три блока в соответствии с тремя указанными характеристиками. Опросник Стреляу применяют в профориентации для подбора профессий, в клинической психологии — для анализа связи темперамента с неврозами, а в спорте — для индивидуального планирования тренировок.

- Опросники структуры темперамента: ОФДСИ Владимира Русалова, STQ-77 Ирины Трофимовой

ОФДСИ (Опросник формально-динамических свойств индивидуальности В. Русалова) был разработан в 1990-е годы и основан на концепции трех блоков темперамента: энергичность, адаптивность и скорость реакций. Эта методика применяется в профессиональном отборе и психологической диагностике.

STQ-77 (И. Трофимова, 2000-е) объединяет нейрофизиологические и психологические подходы, выделяя 12 шкал, связанных с работой разных нейромедиаторных систем. Это один из самых детализированных современных инструментов, используемый в научных исследованиях.

Современные исследования делают акцент на связи темперамента с нейробиологией, поэтому разрабатываемые тесты усложняются и играют роль точных диагностических инструментов. Сегодня наиболее востребованы ОФДСИ и STQ-77, тогда как EPI сохраняет историческое значение, а методика Белова практически не используется в научной практике.

Темперамент в жизни: влияние темперамента на стиль общения, работу, стрессоустойчивость

Как разные темпераменты взаимодействуют между собой?

Взаимодействие разных типов темперамента представляет собой сложную систему взаимодополнения и балансирования природных особенностей. На практике энергичный холерик часто находит идеального партнера в лице спокойного флегматика. Первый генерирует идеи и заряжает энтузиазмом, второй вносит системность и стабильность, предотвращает импульсивные решения. В паре сангвиника и меланхолика проявляется другая динамика: общительный и адаптивный сангвиник помогает робкому меланхолику выходить из зоны комфорта, в то время как чувствительный меланхолик учит своего визави вниманию к деталям.

Наиболее сложными, но потенциально продуктивными являются взаимодействия противоположных типов, например, холерика и меланхолика. Их различия в скорости реакции и уровне эмоциональной возбудимости могут создавать напряжение: холерик склонен торопить и давить, в то время как меланхолик быстро устает от такой интенсивности. Однако при взаимном уважении и осознании этих различий такой тандем может достигать выдающихся результатов, особенно в творческих сферах, где сочетание смелого новаторского подхода и тщательной доработки идей дает синергетический эффект.

Влияние темперамента на карьеру и выбор профессии

Темперамент оказывает значительное влияние на профессиональную деятельность и выбор карьеры, определяя, разумеется, не уровень способностей человека, но его естественный стиль работы, особенности его взаимодействия в коллективе и способы преодоления стрессовых ситуаций. Каждый тип темперамента обладает уникальным набором характеристик, которые делают его представителей более успешными в определенных профессиональных сферах.

Холерики с их лидерскими качествами, энергичностью и быстрой реакцией подходят для роли предпринимателей, руководителей или для профессий, требующих оперативного принятия решений, например, журналистика или кризис-менеджмент. Человек с холерическим темпераментом с большой вероятностью будет испытывать трудности, занимаясь монотонной работой, требующей усидчивости.

Сангвиники благодаря своей коммуникабельности, адаптивности и умению работать в режиме многозадачности прекрасно проявляют себя в сферах PR, продаж, маркетинга и преподавания, но могут столкнуться с проблемами в деятельности, требующей глубокого, сосредоточенного анализа.

Флегматики, отличающиеся аналитическим складом ума, надежностью и стрессоустойчивостью, находят свое призвание в сферах, где важны точность и последовательность. Им хорошо подходят профессии инженера, бухгалтера или системного администратора. Однако флегматики могут испытывать сложности в динамичных средах, требующих быстрого реагирования.

Меланхолики, которым свойственны глубина мышления, эмпатия и творческий подход, часто достигают успеха в общественных науках или в творческих профессиях. Вместе с тем они зачастую нуждаются в особых условиях работы: режим строгих дедлайнов и высокой конкуренции усиливает у них тревожность и вызывает стресс.

Темперамент и отношения: совместимость разных типов

Темперамент играет ключевую роль в формировании динамики романтических отношений, определяя стиль общения и способы разрешения конфликтов. Наиболее гармоничными считаются пары, где партнеры дополняют друг друга. Например, сангвиник и флегматик образуют идеальный баланс: жизнерадостный и общительный сангвиник вносит в отношения легкость и разнообразие, в то время как спокойный и надежный флегматик обеспечивает стабильность и эмоциональную безопасность. Не менее удачным является союз двух флегматиков или флегматика с меланхоликом: их общая потребность в комфорте, предсказуемости и глубоком взаимопонимании создает прочную основу для долгих отношений.

Но существуют и проблемные сочетания, требующие особых усилий от партнеров. Наиболее сложными считаются пары холерик-меланхолик и холерик-холерик. В первом случае импульсивность и прямолинейность холерика постоянно ранят чувствительного меланхолика, а медлительность последнего раздражает активного партнера. Во втором — два холерика, обладая лидерскими качествами и вспыльчивым характером, часто вступают в борьбу за доминирование, что превращает их отношения в череду бурных конфликтов и эмоциональных примирений.

Можно ли изменить темперамент?

Поскольку темперамент является биологически обусловленной характеристикой, его нельзя изменить кардинально. Но человек может научиться корректировать проявления своего темперамента через осознанную работу над собой. Например, холерик может освоить техники управления гневом, меланхолик — методы снижения тревожности, сангвиник — упражнения для развития концентрации, а флегматик — способы борьбы с прокрастинацией.

Хотя «базовая настройка» темперамента остается неизменной, мы можем адаптировать свое поведение, развивать компенсаторные навыки и максимально использовать сильные стороны своего типа. Ключ к успеху — не пытаться изменить темперамент, а научиться эффективно им управлять, подбирая подходящие стратегии поведения в разных ситуациях.

Влияние воспитания и среды на проявление темперамента

Воспитание и среда также не изменяют врожденный темперамент, но могут значительно корректировать его проявления, формируя своего рода слой приобретенных поведенческих реакций поверх биологической основы. Хотя природные особенности нервной системы остаются неизменными, внешние условия могут либо подавлять, либо усиливать определенные черты, присущие тому или иному темпераменту.

Например, природная энергичность холерика, получившего чрезмерно суровое воспитание, или наоборот, привыкшего к вседозволенности и полному отсутствию контроля, трансформируется либо в агрессивность, либо в протестное поведение. С другой стороны, в условиях разумного соотношения свободы и строгости он научится направлять свою энергию в конструктивное русло.

Флегматики в условиях постоянной спешки и требований мгновенной реакции могут испытывать хронический стресс, но, если они приучены к дисциплине, учитывающей их естественный ритм, они раскрывают свои сильные стороны — ответственность, основательность, способность к кропотливому труду.

Дисциплинирующая среда также может сгладить недостатки сангвиника, от природы склонного к беспорядку и испытывающего особенные сложности с концентрацией. А повышенная чувствительность меланхолика в благоприятной атмосфере превращается в эмпатию, тогда как воспитание гиперопекающих родителей развивает в нем повышенную тревожность.

Культурный контекст также накладывает существенный отпечаток. Разные культуры накладывают свои «фильтры» для проявления темпераментов. Например, в культурах, где ценится сдержанность — в Японии или Финляндии — даже холерики вырабатывают более сдержанные формы самовыражения. А в экспрессивных культурах, например, южноевропейских или латиноамериканских, природная эмоциональность получает больше возможностей для проявления.

Вопрос — ответ

Какие бывают типы темпераментов и чем они отличаются?

Традиционно выделяют 4 типа: сангвиник (общительный и адаптивный), холерик (энергичный и импульсивный), флегматик (спокойный и устойчивый), меланхолик (чувствительный и глубокий). Они различаются по скорости реакций, эмоциональности и способу взаимодействия с миром.

Как определить свой темперамент? Основные тесты и методы

Определить свой темперамент можно через тесты Айзенка (EPQ), Стреляу или Русалова (ОФДСИ), а также наблюдая за своими реакциями в стрессовых и повседневных ситуациях.

Может ли человек иметь смешанный темперамент?

У большинства людей смешанный темперамент, в котором сочетаются черты нескольких типов с преобладанием одного. Чистые типы встречаются редко.

Влияет ли темперамент на выбор профессии и успех в работе?

Темперамент влияет на профессиональные склонности: холерики успешны в руководящих ролях, сангвиники — в коммуникативных, флегматики — в системных, меланхолики — в аналитической или творческой работе.

Какие типы темпераментов лучше всего уживаются друг с другом?

Есть мнение, что лучше всего уживаются сангвиник с флегматиком и флегматик с меланхоликом.

Как темперамент влияет на уровень стресса и способы его преодоления?

Стрессоустойчивость действительно во многом зависит от темперамента. Кроме того, каждому типу характерна определенного рода реакция на стрессовую ситуацию: холерики склонны к агрессивным реакциям, меланхолики — к тревоге, сангвиники быстро адаптируются, а флегматики сохраняют хладнокровие.

Можно ли изменить свой темперамент или только скорректировать поведение?

Изменить темперамент кардинально нельзя, поскольку он биологически обусловлен, но можно скорректировать его проявления через осознанное поведение и привычки.

Как темперамент проявляется в детстве и как учитывать его в воспитании?

В детстве темперамент проявляется ярче: холерики демонстрируют вспышки гнева, меланхолики — ранимость, сангвиники — общительность, флегматики — медлительность. При воспитании не следует подавлять или насильственно «исправлять» эти склонности, вместо этого можно развивать компенсирующие качества и прививать ребенку интерес к тем сферам, которые лучше всего сочетаются с его типом темперамента.

Какие известные личности являются яркими примерами каждого темперамента?

- Холерик: Гай Юлий Цезарь, Федор Шаляпин, Дональд Трамп.

- Сангвиник: Вольфганг Амадей Моцарт, Александр Пушкин.

- Флегматик: Галилео Галилей, Михаил Кутузов.

- Меланхолик: Альбрехт Дюрер, Фредерик Шопен, Петр Чайковский.

Помимо исторических лиц в качестве примеров различных темпераментов можно было бы привести персонажей романов Льва Толстого.

- Холерик: Наташа Ростова, старый князь Николай Болконский.

- Сангвиник: Стива Облонский, Анатоль Курагин.

- Флегматик: Пьер Безухов, Алексей Каренин.

- Меланхолик: Мари Болконская, Анна Каренина.

Как знание темперамента помогает в саморазвитии и личностном росте?

Знание своего темперамента помогает в саморазвитии: принимать врожденные особенности, развивать сильные стороны и осознанно работать над слабыми местами.

Наира Кочинян

Изображение на обложке: Freepik